半ドアライフ×都市

#05

インドアから愛着を持ち出し

ソトの居心地を生み出す

「アウトドア」と「インドア」をあべこべにしてみたら、どんなゆらぎを感じ、どんな発見ができるだろうか?全5回の連載、「半ドアライフ×都市」の5回目は、オンデザイン1年目の松井が、半ドアライフを実践してみた経験から、何を学び、どのように都市へと応用できるのか考察します。

日常生活で馴染みのあるモノや行為を、外に持ち出すことは、持ち出された場所に愛着を波及させ、都市の居心地を良くすると思うのです。

はじめまして。オンデザイン1年目の松井です。

私は学生時代から、「半ドアライフ」の虜になっていました。そして、いしおさんの連載を読み、私自身の経験からも半ドアライフの価値を考察したいと思い、今回記事を書かせていただきます。

IEMP(イエップ)とは

私が行っていた大学時代のプロジェクトをご紹介します。

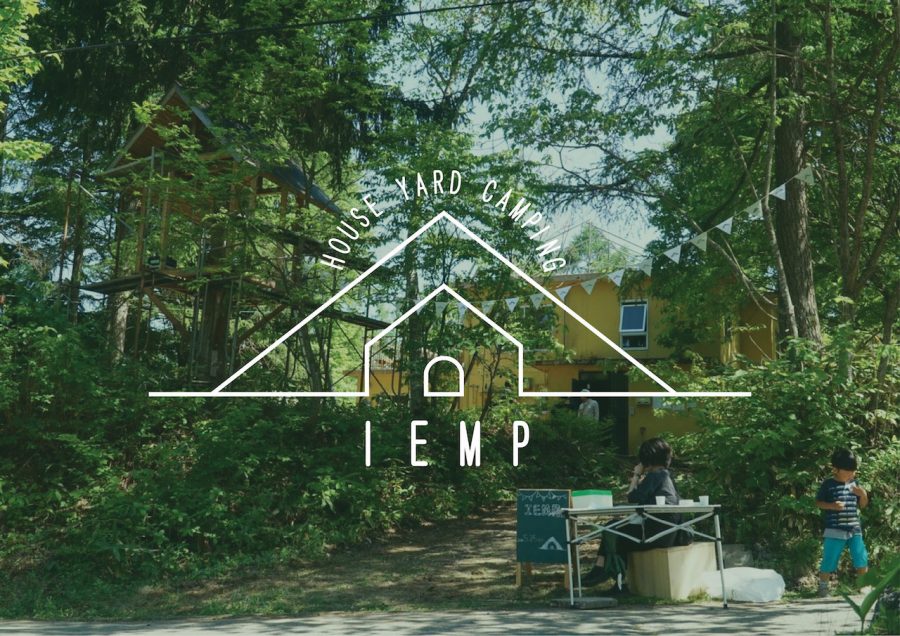

私は、大学院生時代(金沢工業大学 宮下智裕研究室)に、長野県飯綱町にある地元工務店のツチクラ住建さんと共同で「IEMP(イエップ)」という空き家別荘再生プロジェクトを立ち上げました。

IEMP「IE(イエ)+CAMP(キャンプ)」

https://tsuchikura.com/about/collaboration/

対象の空き別荘は、雨漏れや設備の劣化が激しく、居住環境が整っていない状況でした。また、改修をするにしてもそのための資金がないという現状でした。

既存の修復前のIEMP

塗装が剥がれた外壁

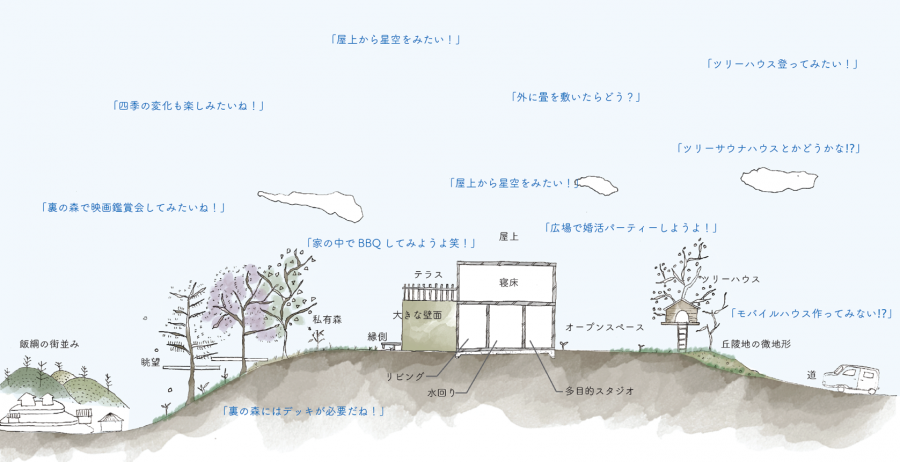

そのため、建物だけではなくその場を纏う環境に魅力があり、その魅力を最大化することによって、建物を再生することができるのではないかと考えるようになりました。実際に、別荘の周辺には作りかけのツリーハウスや、雑木林、広大な敷地といった豊かな自然が備わっていました。

プロジェクト名称のIEMPは、「家(IE)+キャンプ(CAMP)」の造語。テーマを「キャンプより快適に、家より暮らしを自由に」に決め、屋内、屋外を横断しながら、自由に楽しみを見つけ出せるようなまちの拠り所を目指すようになりました。

周辺環境を取り入れることで、様々な活動の妄想が膨らんでくる

イベント時の様子

まさに、実際に空き家の別荘を使って、インドアとアウトドアがあべこべになった状態(半ドアライフ)を実践していたのです。

IEMPでの活動 【屋上リビングの制作】

ここからはIEMPの活動を通して、半ドアライフにどのような価値があるのかを考察していきます。

IEMPでは、学生はもちろん、世代問わず、多くの地元住民の方にも参加していただき、みんなで多くの場づくりを行ってきました。

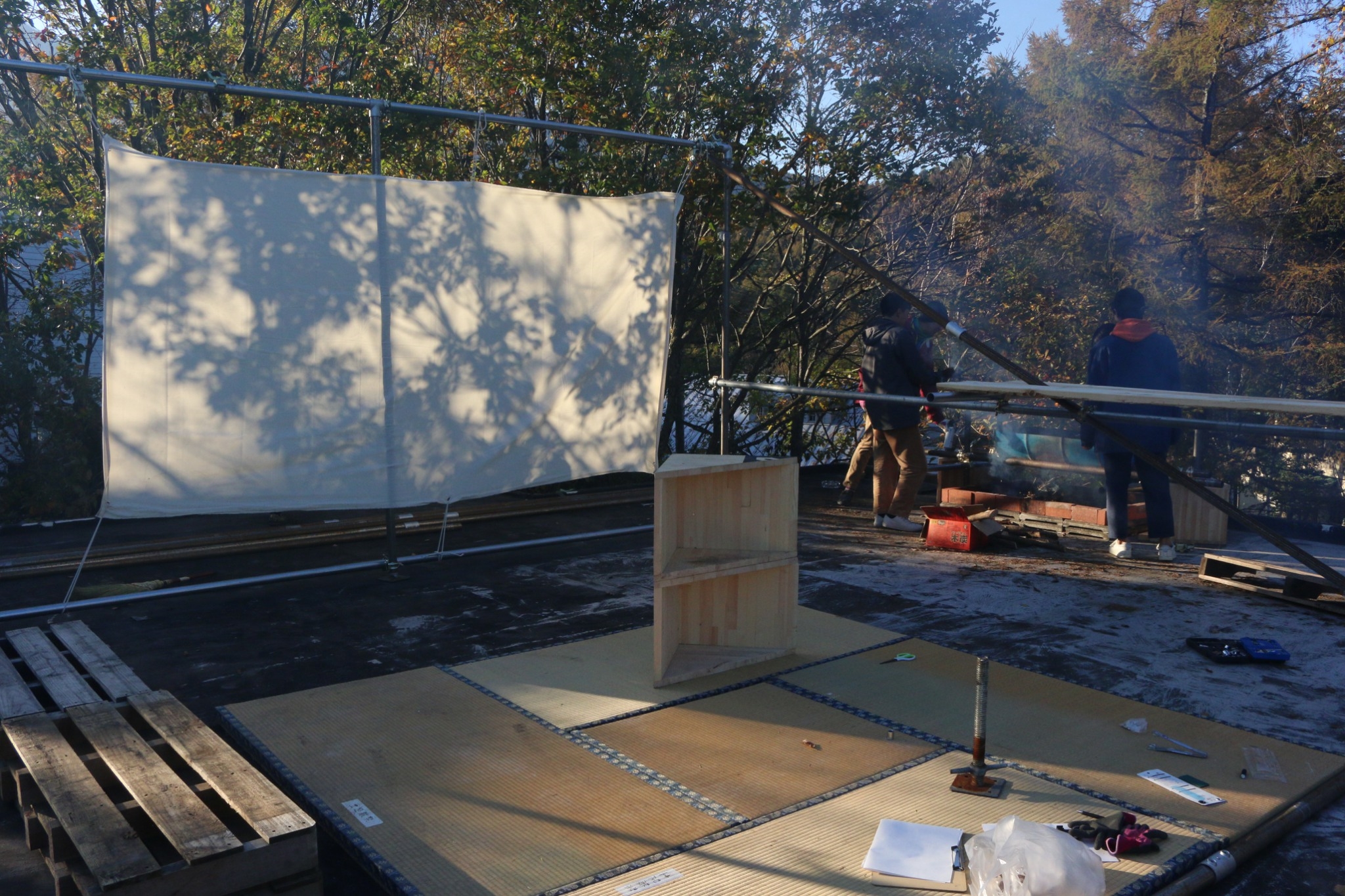

その中で、私たちはフラットルーフという建物の特徴を活かし、屋上リビングを製作しました。簡単にいうと、普段リビングで馴染みのあるものを屋上に置いただけです。カーペットの代わりに、誰でも寝転がれるような畳を敷き、作業用の単管をスクリーンに使用し、室内で使われていた机を置いただけなのです。

学生が即興的に制作した屋上リビング

その屋上リビングでは昼間はお酒を交わし、夜は映画鑑賞と星空鑑賞を楽しみました。

屋上リビングで映画上映を楽しむ

気温が一桁という厳しい環境にもかかわらず、屋上リビングはあまりに居心地がよく、私たちはそのまま寝落ちをしてしまい、気がついたら朝を迎えていました笑。

屋上の上で寝ている自分(松井)

外で寝ていたという事実に驚きながらも、リビングで映画を観て、畳で寝たんだから、普通の生活と一緒なのではという、不思議な感情も抱きました。

そして、IEMPの活動を終え、屋上リビングを解体する際、その場にあったモノや屋上リビングという空間自体がなくなっていくことに悲しさを感じました。それは、「単に楽しかった時間が終わる」ことの寂しさとは少し違った、たとえば住み慣れた部屋から新居に引っ越しをするときのような、どこか寂しい感覚、名残惜しい感覚と似ているものでした。

つまり、私たちは屋上リビングでの1日だけの体験にもかかわらず、その場所に「愛着」のようなものを抱いていたのです。

それはなぜでしょう?

おそらく、外に持ち出されたのが、 “日常生活で慣れ親しんでいるモノや行為”だったからではないかと思うのです。

IEMPでの気づき 【モノへの愛着が空間の居心地を良くする】

あらためて屋上に置かれているものを見てみます。そこには、畳、単管、机が置かれています。

では次に、それらのモノの本質や、屋上に置かれるまでの経緯を探っていきます。

まず畳は、日本人なら誰もが生活の中で慣れ親しんだものです。そのため、畳が置かれた場所では、寝転がったり、座禅を組んだりとある程度の使い方を想像することができます。次に、単管です。この単管には実は、私たちがIEMPで作業をするために、ホームセンターで購入し、学校から汗水流して運んできたという経緯がありました。最後に机は、室内にずっと置かれていて、年季が入っていたことから、その机の脚をカットし、ローテーブルとして新たに再利用しました。

畳の上で正座をして作業する参加者

単管に手を加える学生①

単管に手を加える学生②

屋上用の机を制作する学生

そのため、屋上に置かれているものには全てに、何らかの馴染みや愛着、思い入れが詰まっていたのです。そして、それらが “屋上”という非日常空間に置かれることで、ただの屋上から“愛着のある屋上”として読み換えられ、そこに映画を観るという日常の行為が重なることで、“空に最も近いリビング”として書き換えることができるようになったと思うのです。

つまり、モノにあらかじめ備わっている愛着や馴染みのものは、置かれる場所の本質的価値を揺るがし、何をしてもいい、何でも許せるといった、人がその場に対して抱く、居心地や親しみを生み出す効果があるのではないでしょうか。 同時に半ドアライフには、今まで特に関与して来なかった“初めましての場所や空間”にも、積極的に自らをその場に定着させるような価値があるのではないでしょうか。

半ドア×都市=エンゲージメントシティ(愛着醸成都市)

そこで、実際にこれからの都市を、少し考えてみましょう。

まず、家の中にあるお気に入りのものを探してみましょう。お気に入りのものは、普段リビングで使っているただの椅子や机のようなもので構いません。そういったお気に入りのモノには、当然、日常的に馴染みのある使い方や、これまでの生活で培われた愛着や思い入れが備わっていると言えます。

では、それらお気に入りのものを少し街に持ち出してみます。

木の下に椅子と机を置いてみましょう。

すると、木の下という普段あまり馴染みのない場所は、どこか家の中の涼しみのある“縁側”にいるような心地になるでしょう。

ビルの屋上に布団を敷いてみましょう。

すると、ビルの屋上という都市の未利用地は、自分だけの星空を鑑賞できる“寝室”にいるような心地になるでしょう。

つまり、モノから生まれた愛着や馴染みが場所へと波及し、その空間の居心地や親しみに大きな影響を与え、その場所をどこか家の延長のように捉えることができるようになります。

それは、イベントを開催し、一時的な賑わいを生み出すことで満足していたこれまでの都市とは異なり、場所と人が心地よい距離感に包まれ、自由に趣味や遊びを発揮できる都市=エンゲージメントシティ(愛着醸成都市)を見い出すことができます。

身の回りのモノへの愛着や馴染みをきっかけに、モノと人、人と場所が双方にその関係を許し合えるような、空間の居心地の醸成こそ、半ドアライフの魅力であり、これからの都市に求められる価値だと思うのです。

自らの愛着あるモノを公園のみならず、都市に持ち出してみると、今まで当然の光景として広がっていたビルや高架線、電柱といった都市の風景が少し楽しく見えてくるのではないでしょうか。

外出自粛が余儀なくされている今は、まず身の回りのものをベランダや庭に持ち出してみてはいかがでしょうか?それらを外に持ちだした時に感じるなんとも言えない心地よさや、自由さが、これからの遊びながら暮らす都市、居心地の良い都市を実現するきっかけとなることに期待しています。

(了)

<文、写真:松井勇介>

【都市科学メモ】

実験:IEMPを通して、屋上リビングを制作する

結果:屋上リビングに対して愛着が生まれる

考察:モノへの愛着を外に持ち出すことは、場所の居心地を良くする

転用:都市に転用することで、どこでも家の延長のような心地を見い出すことができる=エンゲージメントシティ(愛着醸成都市)

|

|

松井勇介(まついゆうすけ)

石川県金沢市出身。2020年3月金沢工業大学大学院(宮下智裕研究室)卒業後、株式会社オンデザインパートナーズに勤務。

学生時代には、研究室活動の一環で長野県飯綱町にて地域再生プロジェクトに参加。フィールドサーベイを通して、地域の固有資源を見出し、街のニーズに応えた場づくりを実践。2019年5月には、地元工務店であるツチクラ住建(https://tsuchikura.com/)と共同で、別荘再生プロジェクト「IEMP」をスタート。「キャンプより快適に、家より暮らしを自由に」をテーマに、別荘の暫定利用の方法を模索している。 オンデザイン1年目。趣味は旅、キャンプ、居酒屋巡り。 |

「都市を科学する」は、横浜市の建築設計事務所「オンデザイン」内にある「アーバン・サイエンス・ラボ」によるWeb連載記事です。テーマごとに、事例を集め、意味付け、体系化、見える化していきます。「科学」は「さぐる・分かる」こと。それが都市の未来を「つくる」こと、つまり「工学」につながり、また新たな「さぐる」対象となる。 そんな「科学」と「工学」のような関係を、思い描いています。

アーバン・サイエンス・ラボ記事一覧

「半ドアライフ編」は、「アウトドアの道具をインドアで」「インドアの道具をアウトドアで」使うことにより、屋外・室内の当たり前を揺らがせます。それにより、インドア・アウトドアをメタ認知しつつ、人の生活や都市のあり方がどう変化しうるのか、それとも変化しないのか(可変性と普遍性)を探求します。

「都市を科学する〜半ドアライフ編〜」記事一覧