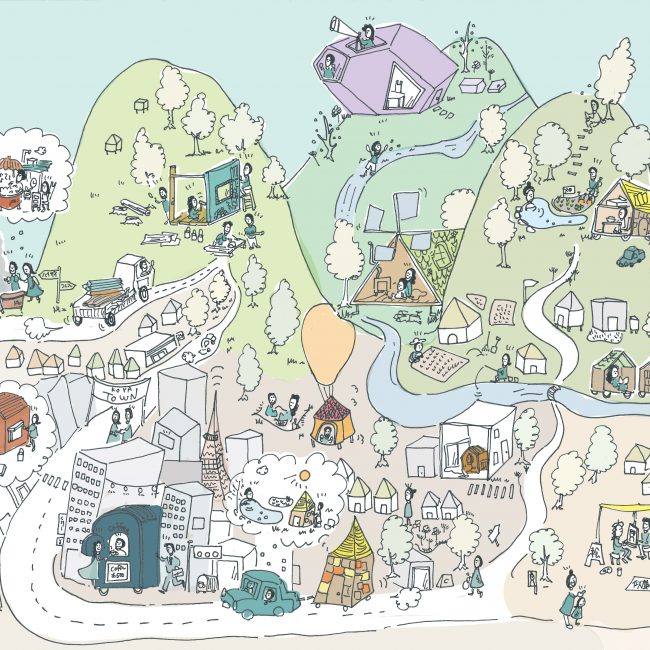

小屋×都市

#04

仲間をつくる

小屋

小屋を媒介にして、

仲間やコミュニティが

できる事例を探してみた。

「つかう」「つくる」「あつまる」。

いろいろなシーンが見えてきた。

小屋をみんなで「つかう」

仲間やコミュニティは、何かを共有することで生まれ、関係が深まる。

小屋ならば、一番シンプルなのは小屋そのものを共有することだ。

共同で手に入れて、みんなで楽しめば、仲間との思い出が増えていく。

地域のみんなが活用する「コミュニティスペース」という発想もある。

人が立ち寄って日常を共有する、カフェのような役割を果たしたり、

子どもたちが集まって遊ぶ公園代わりになったりするだろう。

協力して「つくる」

小屋を「つかう」のではなく、みんなで「つくる」のも良い。

参加見学自由なYADOKARI小屋部のワークショップ

それなりに大きなものを作るから、協力して進める作業が多いのだ。

みんなで協力してDIY

デザインやDIY技術、現場の仕切りなど、いろんな人の”得意なこと”が活きる。

熟練者が、興味のある人に技術を伝授する場面なんかもあるだろう。

子どもにも仕事が

こうして一つの「小屋」を完成させ、思い出や達成感をともにする。

2018年の夏、10人以上が集まった1週間の泊まり込みのワークショップで、モバイルハウスをつくって手に入れた松永さんが、次のように話してくれた。

神奈川県相模原市の廃材エコビレッジ「ゆるゆる」で開かれたワークショップ(龍本さん提供)

「一人でつくるのは、技術的にも精神的にも難しかったと思います。みんなで楽しくやるのが、完成させる一番のコツだったんじゃないかな」

制作途中に記念写真。中央から黒い手袋で手を振っているのが松永さん。このモバイルハウスで、仲間を訪ねる旅に出るという(龍本さん提供)

小屋をつくることで仲間ができ、仲間がいるから小屋もできるのだ。

極論すれば、必ずしも小屋でなくても良いだろうけれど。

モノ自体ではなく、そのプロセスである「つくる」を共有する。

みんなでDIYをするのに、小屋はちょうどよい規模感だ。

小屋同士が時間や思い出を共有する「あつまる」

小屋は小さいから、「あつまる」ことにも向いている。

小さな家で暮らす人たちは、価値観が通ずる部分もあるだろう。

屋外スペースを共有して暮らせば、けっこう距離が近い”ご近所さん”になる。

【タイニーハウスに行ってみた】先駆者たちのタイニーハウス村(前編)より、(c)Naoko Kurata

移動可能な小屋であれば、日時を決めてどこかにあつまるのも楽しい。

30台以上のモバイルハウスが大集合した「キャンパーフェス2018in安曇野」

実践者同士だからこそ、語り合えることもあるだろう。

モバイルハウスの工夫をお互いに紹介して情報交換

都市の”部活動”としての小屋

何かを共有して、仲間を増やしたり、つながりを深めたりする。

そんな”部活動”のような機会が、都市に求められているのかもしれない。

小屋を「つかう」時間、

小屋を「つくる」体験、

小屋で「あつまる」空間。

小屋は、いろいろなシーンを誰かと共有するのに絶妙なスケール感だ。

(了)

<文:谷明洋、イラスト:千代田彩華>

| 【都市科学メモ】 | |

|

小屋の魅力 |

仲間やコミュニティをつくるツールになる |

|

生きる特性 |

共有しやすさ、適度なDIY難度、機動力、価値観が似た人を集める力 |

|

結果(得られるもの) |

仲間・コミュニティ、 思い出や時間の共有、 協力体験、小屋を完成させる活力 |

|

手段、プロセスなど |

ひとつの小屋を共同でつかう すでにある仲間やコミュニティで小屋を手に入れれば、そこで過ごす時間を共有できるようになる。 |

| イベントに参加する 「つくる」仲間を気軽に探したい人向け。小屋が自分のモノにならないかもしれないが、ネットワーク、思い出、充足感は得やすい。経験豊富な人から知恵を得られる可能性も。SNSなどを通じてイベントを探すのも有効。いきなり「つくる」イベントではなく、まずは小屋をテーマに交流するような場に出かけても良い。下記は具体例 YADOKARI小屋部 |

|

| 複数の小屋があつまる 自分の小屋がある前提。タイニーハウスビレッジのような場所に住んだり、モバイルハウスでイベントに参加したりする。小屋を持つ者同士、価値観に通ずるところがあるはず。小さい小屋だからこそ、広くないスペースにたくさん集まれるし、専有するものが少ないからこそ、シェアや助け合いが生まれやすい。 |

|

| 【Theory and Feeling(研究後記)】 |

|

前回記事のここで書いた「旅する星空案内小屋」みたいなの、どこかでみんなでつくってしまうという方法があるなぁ、と書きながら妄想が膨らんできたりしました。 その勢いで11月上旬、「キャンパーフェス2018in安曇野」にお邪魔して情報を集めてきたわけですが、その話はまたどこかで。 |