Housing Story

#09

未来の増築を

見据えた家づくり

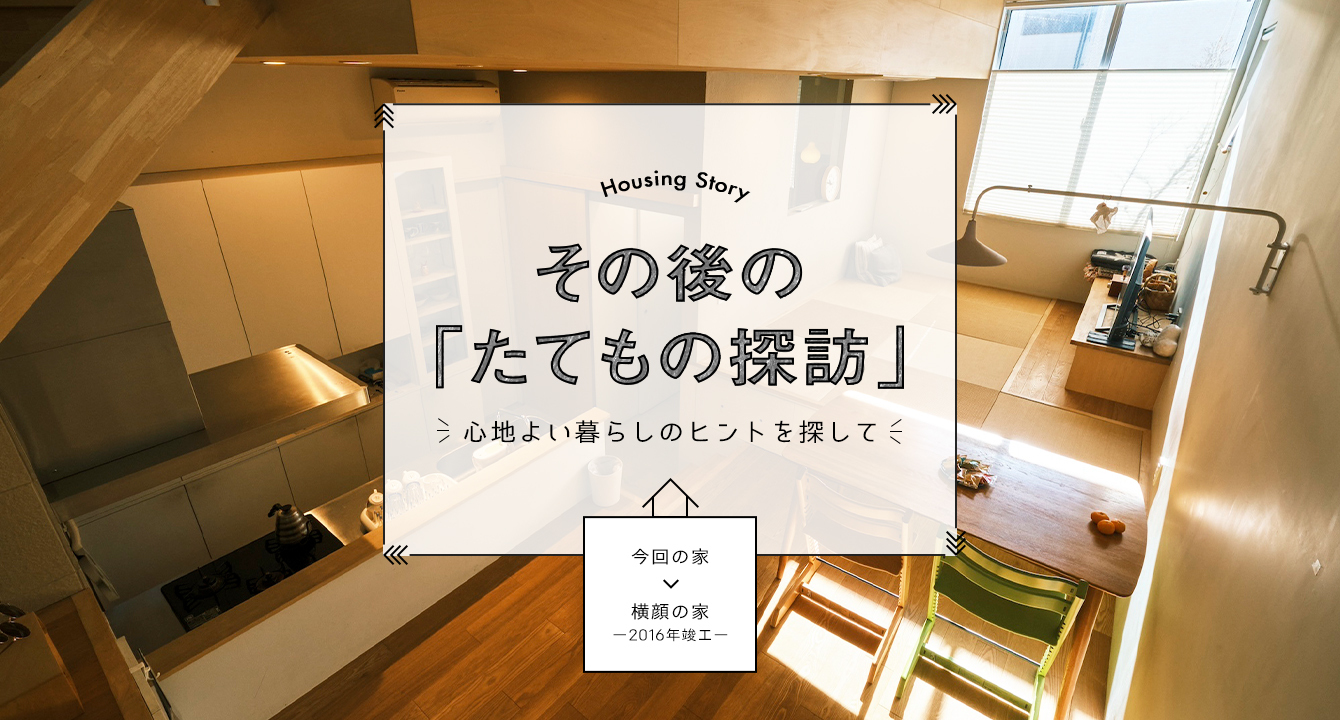

設計を担当した家を訪れ、ご家族の暮らしぶりをレポートする連載企画。9回目の今回は「横顔の家」を訪ねます。竣工から約8年が経過し、ふたりのお子さんも成長するなか、ついに子ども部屋の増築を決断。はたしてその計画とはどんな内容だったのか? 施主であるご主人に話をうかがいました。

@西東京・ひばりが丘

(竣工時の写真はこちらよりご覧いただけます)

「横顔の家」の外観。サッシの位置は、採光にいちばん適した場所に置かれている

玄関からのアプローチ。飾り棚とその下には収納スペースがある

最優先したのは、空間のつながりと機能性

結婚や子どもの誕生は人生の大きな節目。そのタイミングに、家を建てるという選択が加わることも多いだろう。今回訪ねた「横顔の家」も、子どもの誕生を機に新築計画を立てたご夫妻。家を建てることを決めてから、夫の実家に住みながらご夫婦で働きコツコツと貯金。ある程度の頭金がたまったところで具体的に動き出す。

玄関横の窓から室内に差し込む木漏れ日が心地いい

ご夫婦の希望はじつにささやかなものだった。利便性の高い都心を希望するわけでも、大きくてラグジュアリーな豪邸を希望するわけでもなかった。

「お互いの実家が23区内なので、はじめはその近くで考えましたけど予算も限られていますし、やっぱり23区は高いから、だんだん郊外になって、駅からもだいぶ遠くなっちゃいました。資産的に見れば便利な都心のほうがいいのはわかっていましたけど、売ったりしなければ、ここが今、高かろうが安かろうが関係ないですし。少なくとも数十年は住むと思うから、まずは自分たちが毎日、心穏やかに過ごせたらいいだろうと考えました」

キッチン。ダイニング、和室リビングは壁のないスキップフロア。機能は違っても空間はつながっている

そんなおおらかな気持ちで土地は決めたものの、建物に対しては夫婦なりの考え方をもっていた。

「価格面だけでみれば建売住宅という選択肢もあったと思いますけど、普通のおうちってなんとなく住みづらそうだなあと思っていて。うちは夫婦で働いていて、洗濯や食事の支度の動線とか暮らし方がある程度、決まっている。お仕着せの家に暮らしをあわせようとすると微妙にストレスを感じながら生活することになってしまうので、狭くてもいいから自分たちの暮らしにあう家をつくったほうが満足度も高いだろうなと考えました。それで、雑誌やインターネットで建築家を調べて、自分たちの意見を聞いてくれて、より価値観を共有しながらつくってくれそうな感じがしたオンデザインさんにお願いしました」

階段の途中にある小スペースは子どもの勉強机があり、階段下の立体空間を収納場所に有効活用した

ご夫妻が最優先したのは、空間のつながりと機能性。当時、子どもたちは未就学児。家のどこにいても家族同士の気配を感じあうことができる住まいを希望。また、家事が効率的にできるよう、コンパクトな動線やキッチン、水回り、寝室など各空間でつかうモノは同じ場所に収納するなど機能性を重視した。

「基本的には妻が生活のしやすさを希望して、僕は自分の書斎とみんなでゴロゴロ過ごせることをお願いしたくらいかな。僕たちはただいろんな注文を思いつくままに伝えただけなんですけど、模型を見せてもらってびっくりしました。言ったことがちゃんと立体になっていて。プロはすごいなって思いました」

平面図(1階)

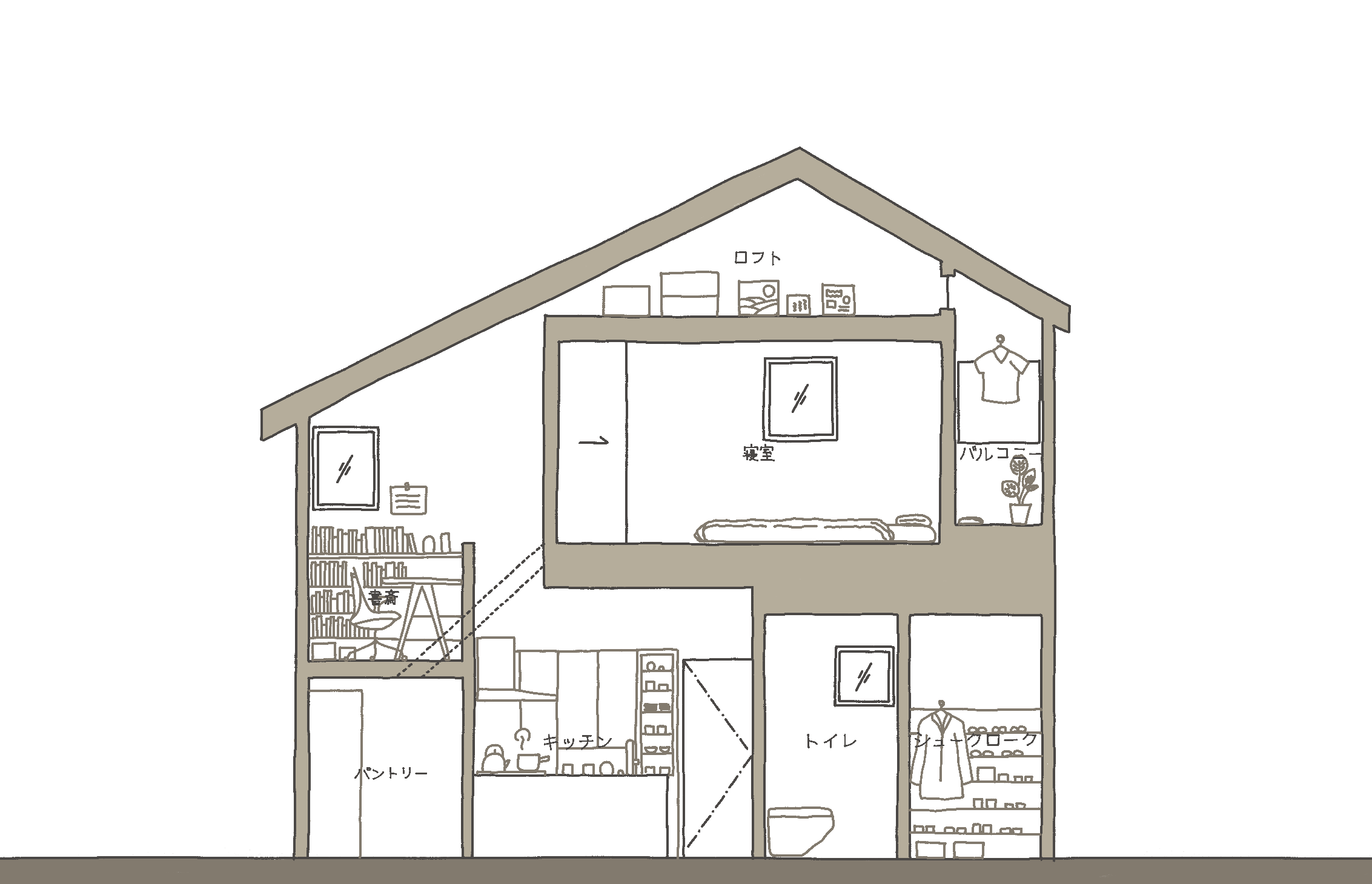

平面図左側からの断面

「増築」を前提にして家をつくるとは!?

じつはここで、オンデザインはユニークな提案をしている。子どもがふたりいた夫妻は、当然ながら子ども部屋を要望した。しかしオンデザインは新築時に子ども部屋を設けないという選択をしたのだ。この意図を当時、設計を担当した佐治さんに聞いてみる。

「子ども部屋をふたつという要望は確かに聞いていたんですけど、ちょうど自分も同じように子育て中だったので、個室をつくってもすぐにはつかわないんじゃないかなと思ったんです。予算の問題もあったので、それであれば『最初は個室をつくらないという選択肢もあるんじゃないですか?』ってご提案をしたんですよね。もちろん、その後のライフステージの変化はありますので、必要になったときに吹き抜け部分に個室を増築できるように、あらかじめ構造計算も電気の配線もつくっておくことも含めてご提案しました」

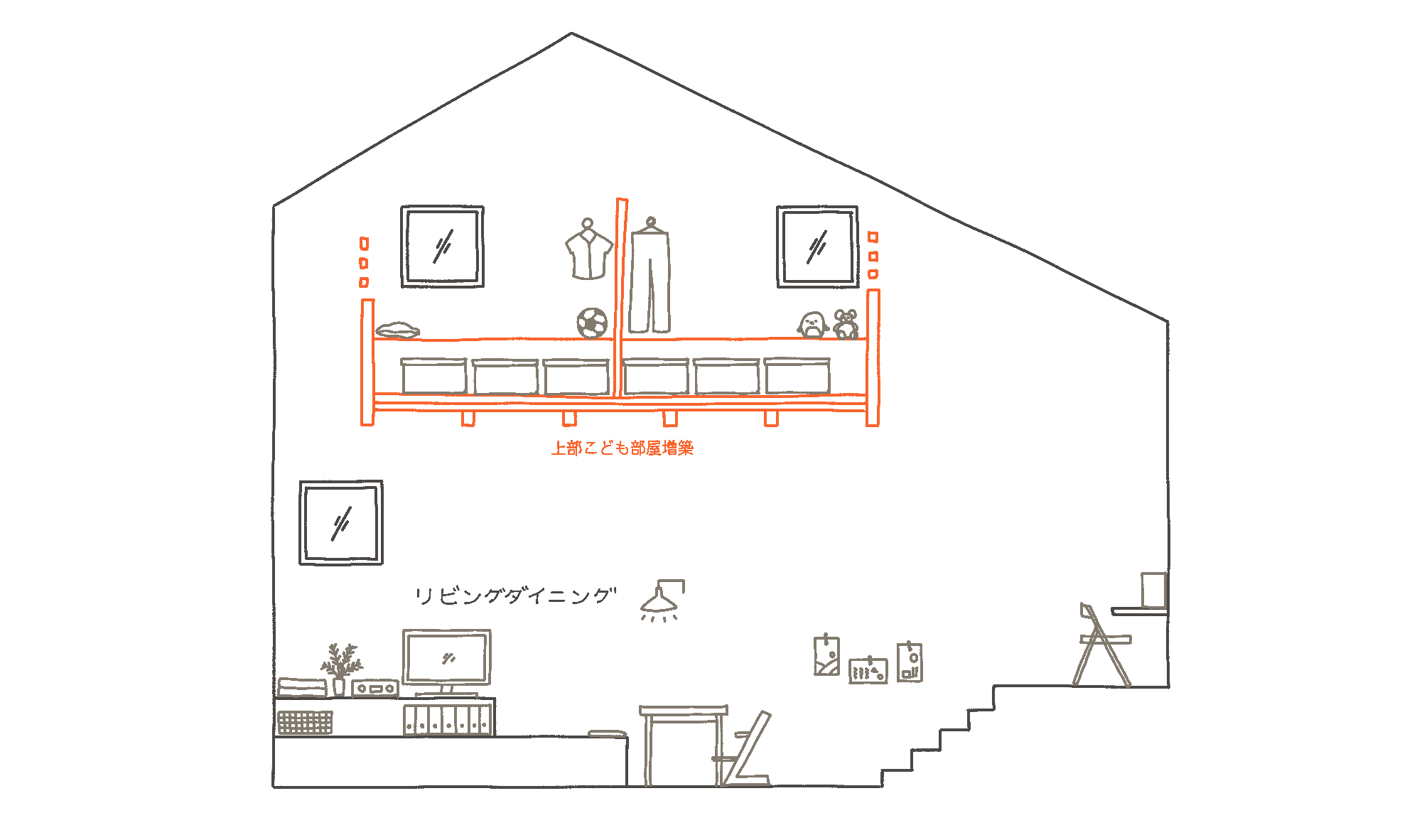

新築時は吹き抜けだった空間に、ふたりの子ども部屋を増築

その提案に大きくうなずいたご夫妻。新築時は家族がくつろぐ畳のリビング頭上をトップライト付きの大きな吹き抜けにすることで、のびやかな空間で家族がつながる子育て期を過ごすことができた。

「家全体がなんとなく緩くつながっているんですよね。家のなかが大きなひと空間みたいな感じで、誰がどこにいるのかだいたいわかるし、『ご飯だよー』とか、『学校の時間だよー』って呼べは、どこにいてもすぐに気づく。畳に寝転んで天井を見上げると気持ちいいし、小さな家だけど狭さはまったく感じませんでした」

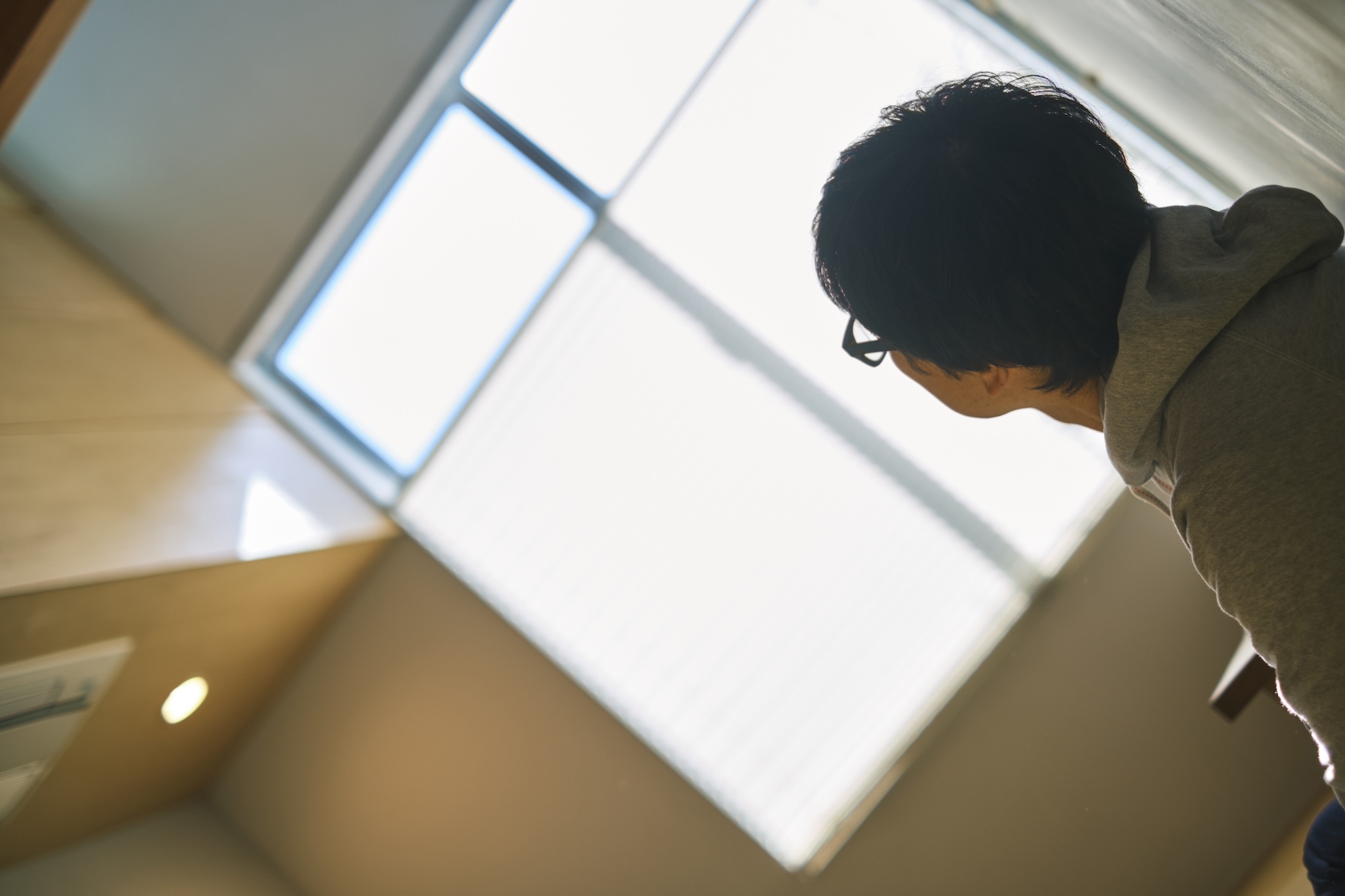

「ここで寝転んで、天井を見上げるのが心地いい」というご主人

コンパクトなサイズながら、ほとんど廊下もなく、階段の踊り場が書斎になっていたり、畳の小上がりをダイニング用ベンチに転用したりと、空間をフル活用している点もおもしろい。

「階段の途中が書斎になるって素人には思いつかないですよね。個室じゃないのでオンライン会議のときはみんなの声を拾ってしまってちょっと困りましたけど、子どもに『シーッ!』って言えばすむ話ですし、そんなに大きな困りごとでもなかったかな」

階段途中、寝室の入り口手前にはご主人の書斎が設けられた

子どもたちの成長の過程で新型コロナウイルスの自粛生活も経験。家族みんながより密接に過ごす時間も経験した。

「もともとみんなが一緒に過ごす生活をしていたので、そこまで大きな不便もなかったかな。自粛生活になってから僕は前よりも料理をするようになりましたね。ただ漠然と料理をつくるのも面白くないので、世界各国の料理を“あいうえお順”につくるっていうのをやってるんですよ。行ったことのない国だから正解の味になっているかどうかわからないんですけどね(笑)。“あ”から初めて、今は“か”のカメルーン料理までいったところ。これまで子どもたちに好評だったのは、ガボンというアフリカの国で食べられているチキンムアンバという料理。『今日は料理つくろうかな』っていうと、子どもたちも喜ぶので今でも続けています。でも。いろんな国の料理をつくるのでスパイスばっかり増えちゃって。ターメリック、ホアジャオ、コリアンダー、チリパウダー、クミンパウダー、クローブ、レモングラス……使い切れないですよね(笑)」

増え続けるスパイスたちはキッチンに隣接したパントリーに収納している

いよいよ、子ども部屋増築を決行!

なんとも平和で穏やかな日常を過ごしていたご家族も、新築から7年が経ち、いよいよいちばん上の子が中学生に。個室が必要な時期を迎え、オンデザインにリフォーム工事をお願いした。

「あとから個室をつくることにしてよかったと思ったのは、子どもたちの意見を取り入れて部屋をつくれたこと。新築当時、子どもは保育園児で自分の意見なんてないから大人だけで決めましたけど、今回は床の材料とか、壁の色とか、子どもたちの意見をとり入れることができたんです。家づくりに参加してすごく楽しそうでしたし、自分で決めた満足感もあったみたい。これは意外な発見でした」

主寝室隣りには、引き戸によるふたつの子ども部屋を増築

そして、実際の工事はさらに驚きが。というのも、新築当時に将来的な個室を想定していたことから、リフォーム工事はじつに短期間。新築に続けてリフォームも担当した佐治さんに解説してもらう。

「床をつくる想定で、吹き抜けに梁を渡していましたし、電気配線も仕込んでいたので、工事は必要最低限。造作のベッドも設置しましたけど、ほんの数日の工事で終わりました。ご家族のお荷物もほんの少し移動させた程度でしたよね」という佐治さんに、「しばらくはホテル生活なのかと思っていましたけど、ほんとパパっと終わっちゃいましたよね」とご主人。拍子抜けするほど簡単な工事でふたつの個室ができあがったのだ。

平面図右側からの断面(赤部分が増築したスペース)

はじめての個室ができ、家族の生活もさぞかし変わったのかと聞いてみると……。

「個室ができたことは喜んでいるけど、生活自体は正直まだあんまり変わらないかな。子どもたちは寝るときしか部屋をつかわないですしね。基本的には1階の畳の部屋でみんなでロゴロしているのは同じ(笑)。ずっとそういう生活してきたから、急に個室ができてもそんなに変わらないのかも。上の子は中学2年生なので一緒にいてもスマホをいじっているだけですけど、目の前でやっているのと見えない場所でやるのとでは安心感は違いますしね。それに、子どもたちの部屋は親の主寝室を通らないと入れない。どのみち目が届くというのは変わってないのかもしれない」

ミニマムな空間は寝室にはちょうどいいサイズ感

では、高い吹き抜けがなくなったことで、1階の居心地は変わったのかと聞いてみると……。

「思ったより違和感はなかったです。もともと高さがすごくあるので、吹き抜けが多少ふさがっても全然圧迫感もないですよ。1階から天窓は見えなくなっちゃったけど、畳の部屋の窓が高い位置にあるので今も部屋は明るいですし、居心地はそんなに変わらないなあ」

ちょっとした変化があったとしても、もともと家族のスタイルにあわせてつくった家だからか、ここに住む家族の暮らしに大きな変化はみられない。

ハシゴを使い、のぼった先にあるロフトスペース

「横顔の家」に暮らすようになって丸9年。これまでの暮らし、今後の展望をうかがってみた。

「家づくりを考えていたときは、『もっと広い家のほうがいいのかな』とも思っていたけど、実際に暮らしていると狭くて居心地悪いとかまったく思わないし、これで十分です。不便も不満も思いつかないなあ。先のことはあんまり考えてないけど、子どもたちは18歳くらいになったら自立してくれたらいいとは思いますね。子どもが独立してもこの家だと広すぎて寂しいとはならないと思うし、やっぱりこの広さがちょうどいい。子どもが出ていったら、子どもたちの個室、何につかおうかな。大人がつかっても秘密基地みたいでいいかもしれない。また吹き抜けに戻す? なるほど、そんな選択肢もあるんですね」

家への思いを語るご主人

終始、マイナスイオンを発するかのように飄々と話すご主人。のどかな住宅街に絵本の中の家のようなかわいらしい姿で佇む建物、そして穏やかであたたかな空気感に満ちあふれた家の中。家族にあった家をつくり、その家族が心地よく暮らした日々がより、家と家族の一体感を高めるのだと実感する幸せな訪問だった。

「横顔の家」の由来は、建物の配置角度を敷地に対して少しずらし、家の横顔を見せてることから付けられた

|

お施主さんから学ぶ |

|

| ① |

狭くてもいいから自分たちの暮らしにあう家を目指すほうが結果的に満足度が高い |

| ② |

家全体が緩くつながり、ひとつの大きな空間に |

| ③ |

子どもたちの意見を反映しながら部屋をつくる |

設計担当者の探訪後記

はじめにプランをお見せしたとき、まだお子さんが小さかったため、個室は何年後かにつくるという提案をさせていただいた。人によってはすべてを最初からきちんと整えたいと思う方もいるかもしれないが、提案を受け入れてくださった。

工事の前には大きな吹き抜けのあるリビングで生活されていたご家族が、個室をつくったあと、違和感、閉塞感を感じられるのではないか?と少しだけ不安があった。

しかし個室ができても、大らかにつながる空間というのは変わりがないし、柔らかな雰囲気をもつご家族の日々の生活は保てているようでほっとした。

空間が生活を変えることもある一方で、新しく居場所をつくってリビングの様子が変わったとしても、大らかにつながる空間は変わらないことを体感できたのが新鮮だった。いずれ子どもたちが不在になったらまた吹き抜けに戻すのもよいかもと話されていたのが想定外で驚いたが、今回の訪問であらためて家とは家族の成長と共に変わっていくもので良いということを感じている。(佐治由美)

DATA

竣工:2016年2月

設計:西田 司+佐治由美

敷地面積:85.91.㎡

建築面積:42.741㎡

延床面積:69.14㎡

施工:伸栄

構造:木造

子ども部屋改修:2023年12月

設計:西田 司+佐治由美

施工:伸栄

竣工時の写真はこちらよりご覧いただけます。