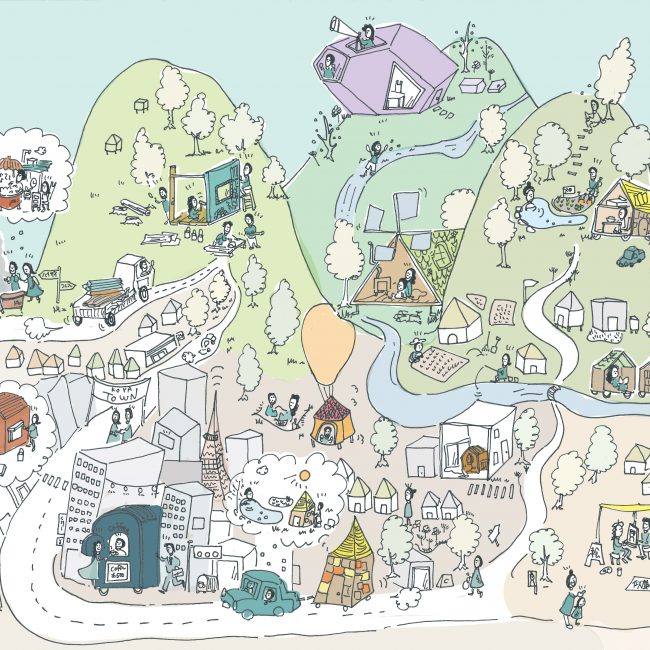

小屋×都市

#09

空間や時間の

隙間にはまる小屋

都市には、隙間がある。

ビルの間や屋上などの、

空間の隙間。

再開発の過程で現れる、

時間の隙間。

短工期、移動可能、低コストな、

小さな居場所がピッタリはまる。

点在する空間の隙間に

ビルの間の僅かなスペースでも、意外といろいろなことができる。

たとえば、幅2.4mの極細レストラン。

レトロなビルの隙間が光が注ぐレストランに。しっかりした建築でもあるが、サイズ感に小屋らしさも残る

Via:archdaily.com

幅1.2mでも、生活に必須なベッドルーム・バスルーム・キッチンは備えられるようだ。

世界再薄?!居住する家の法規サイズを満たしていないため、短期滞在で活用される

Via:design-milk.com

屋上にも、居場所をつくることができる。

都市には屋内にも「隙間」がたくさんある。

時間の隙間に「短工期、移動可能、低コスト」

小屋は、こうした「空間の隙間」だけでなく、 都市の再開発の前に一時的に現れる「時間の隙間」にもハマりやすい。

「短工期、移動可能、コスト安」という特性を、最大限に発揮する。

たとえば再開発が始まる前の空き地は、コンテナハウスが活躍する。

コンテナをおしゃれに使いこなす「CPH Shelter」。土地の高騰と宿不足に悩むコペンハーゲンで、移動可能なコンテナハウスを学生に開放した

Via:Spotted by Norman Copenhagen

駐車場跡地に、DIYで作った屋台やタイニーハウスを持ってくれば、賑わいスペースに生まれ変わる。

ストリートフードの聖地として生まれ変わった巨大倉庫「PAPIRØEN」。空間の開発が未定だったため、機動力がある「ワゴン」を誘致した

Via:DAC&

時間や空間の隙間を柔軟に活用する小屋は、災害復興のような局面でも活躍する。

東日本大震災で被災した石巻市で、復興期の賑わい創出に貢献した「橋通りCOMMON」(写真:古里裕美)

隙間は余白

変化のスピードが激しい現代の都市。

土地が狭く、災害も多い日本の都市。

あちらこちらに現れては消える「隙間」は、

小屋が価値を生み出す余白なのかもしれない。

あなたの周りには、どんな隙間があるだろうか?

(了)

<文:谷明洋、イラスト:千代田彩華>

| 【都市科学メモ】 | |

|

小屋の魅力 |

空間や時間の「隙間」を活かす |

|

生きる特性 |

小ささ、短工期、移動できる機動性、低いコスト |

|

結果(得られるもの) |

土地の有効活用 |

|

手段、プロセスなど |

「隙間」を見つける |

|

「短工期、移動可能」といった特性を活かす |

|

| 大型プロジェクトにする考え方も 都市における「隙間」を活かして価値を生み出す活動は、個人の趣味の域を超え、社会性を伴うことがある。まちづくり組織や行政、土地の所有者らと相談や連携するプロジェクトとしてくことも考えたい。 |

|

「都市を科学する」の「小屋編」は、横浜市の建築設計事務所「オンデザイン」内で都市を科学する「アーバン・サイエンス・ラボ」と、「住」の視点から新たな豊かさを考え、実践し、発信するメディア「YADOKARI」の共同企画。人や社会が「どんな」小屋を「なぜ」求めているのか、調査・分析・考察しながら連載します。

「都市を科学する〜小屋編〜」記事一覧

| 【Theory and Feeling(研究後記)】 |

|

隙間。うーん、パッとは思いつかない。(ぼくの人生は隙間だらけですが) ちなみに大学時代は森林生態学を勉強してました。森では大木が倒れたり山火事が起こったあとに、太陽光が射し込む「ギャップ」ができると、いろいろな植物の競争が繰り広げられます。乾燥に強かったり、最初の生長が速かったりと、植物によって異なる生存戦力があります。隙間を活かす小屋と比べてみると、小屋っぽい生き方をしている植物とか、あるんでしょうか。 岡山県の西粟倉村で聞いた、森林の生態系の営みから事業 戦略 を考える話を思い出しました。 |